Was ist Operational Excellence (Opex) im E-Commerce? Diese Frage stellen sich heute viele Entscheidungsträger. Die Antwort ist jedoch nicht immer eindeutig.

In diesem Blogbeitrag werden wir erörtern, was Operational Excellence im E-Commerce bedeutet. Wir werden auch auf die Grundsätze eingehen, die dem Konzept der operativen Exzellenz zugrunde liegen, und Dir einige Beispiele dafür geben, wie sie in der Praxis angewendet werden kann.

Abschließend geben wir Dir einige Empfehlungen, wie Du in Deinem Unternehmen mit Operational Excellence beginnen kannst. Fangen wir also an!

Was ist Operational Excellence (OpEx) und warum sollte Dich das interessieren?

Operational Excellence ist wie Change Management ein Begriff, der oft verwendet, aber nur selten definiert wird. Im Allgemeinen lässt er sich als die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen, IT-Systemen und Organisationsstrukturen beschreiben, um die Effizienz und Effektivität zu steigern.

Opex baut auf einer Unternehmensstrategie auf und bricht diese in Kompetenzen und Systeme für Kernprozesse-Exzellenz herunter.

Operational Excellence ist eine Kernfähigkeit für ein leistungsfähiges Digital-Unternehmen

Im sehr lesenswerten Leitfaden für Operational Excellence durch Lean Management steht:

„Operational Excellence ist die Fähigkeit (Capability), die die Wertschöpfungskette kontinuierlich auf mehr Effizienz und Effektivität trimmt. Unternehmensphilosophien wie Lean Management und Methoden wie Six Sigma, Total-Quality-Management, Total Productive Maintenance, agile Methoden werden dafür kombiniert und mit digitalen Werkzeugen erweitert auf die Prozesse und konkrete Unternehmenssituation angewendet.“

Beyond E-Commerce GmbH

Im deutschsprachigen Raum gewinnt „Operational Excellence auf gut Deutsch“ an Bedeutung, da Unternehmen erkennen müssen, wie wichtig systematische Verbesserungen sind. Dieser Management Ansatz kombiniert bewährte Methoden mit modernen Technologien zur Prozessoptimierung. Der Themenbereich Operational Excellence umfasst dabei weit mehr als nur Kostensenkung – er schafft echte Wettbewerbsvorteile durch durchdachte Systematik. Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle, da sie Datenanalyse und Automatisierung ermöglicht. Moderne Software kann Prozesse transparent machen und Engpässe aufdecken. So wird aus theoretischem Wissen praktischer Nutzen für dein Unternehmen.

Operative Exzellenz ist ein ständiges Streben nach Perfektion in den Kernprozessen. Sie ist ein Zusammenspiel von Prozessen, IT-Systemen und Organisation und ist für Unternehmen unerlässlich, um langfristig erfolgreich zu sein. Bei der Umsetzung von Operational Excellence sollten sich die Entscheidungsträger auf das Ziel der kontinuierlichen Prozessverbesserung konzentrieren (z.B. Lean Logistics).

Es gibt eine Kombination von drei Prinzipien, die die Grundlage für operative Exzellenz bilden

- Das erste Prinzip ist die Kundenorientierung & Kundenfokus. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt des Unternehmens stehen sollten (z.B. Aufbau 360-Grad-Kundensicht: Zielsetzung ist es, alle Kontakte des Kunden mit dem Unternehmen aufzuzeichnen und so zu verarbeiten, dass eine Rundum-Sicht auf die Bedürfnisse des Kunden möglich ist. Dabei werden Daten aus verschiedenen Systemen verknüpft, um die 360 Grad Sicht auf den Kunden zu ermöglichen)

- Die kontinuierliche Verbesserung ist das zweite Prinzip: die Prozesse werden immer besser und effizienter (z.B. Einführung von 5S und anderer Verbesserungsmethoden aus dem Lean Management Werkzeugkasten, Conversion Rate Optimierung)

- Das dritte Prinzip ist die Befähigung der Mitarbeiter. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter die Befugnis und die Verantwortung erhalten sollten, Prozesse selbstständig zu verbessern und Kunden zufriedenzustellen (z.B. Customer Care Agents haben die Befugnis, den Kunden Rabatte oder Gutscheine anzubieten, um zu verhindern, dass die Kunden nach einem negativen Erlebnis nicht mehr wiederkaufen).

Welche Vorteile bringt Operational Excellence im E-Commerce mit sich?

Operative Exzellenz im E-Commerce hat viele Vorteile: verbesserte Effizienz, eine höhere Kundenzufriedenheit und geringere Kosten.

Qualitätsverbesserung und höhere Produktivität

Die Fähigkeit zu operativer Exzellenz hilft bei der Rationalisierung der Geschäftsprozesse. Wenn Prozesse optimiert und gestrafft werden, führt dies zu effizienteren Strukturen. Das bedeutet, dass das Unternehmen mehr Aufträge in der gleichen Zeit oder mit weniger Ressourcen bearbeiten kann (KPI: Erhöhung Durchsatz, Reduktion Durchlaufzeit in Logistik)

Steigerung der Customer Satisfaction

Das Hauptziel von Operational Excellence besteht darin, einen Mehrwert für den Geschäftsprozess zu schaffen, der dem Unternehmen hilft, seine Vision und Mission zu erreichen. OPEX stellt sicher, dass jeder Prozess im Unternehmen einen Mehrwert schafft und die Bedürfnisse der Kunden erfüllt.

Wenn die Abläufe reibungslos und effizient sind, sind die Kunden zufriedener mit ihren Erfahrungen. Das kann zu treueren Kunden und sogar zu Weiterempfehlungen an Freunde und Familienmitglieder führen (KPI: Steigerung Net Promoter Score, Customer Lifetime Value CLV)

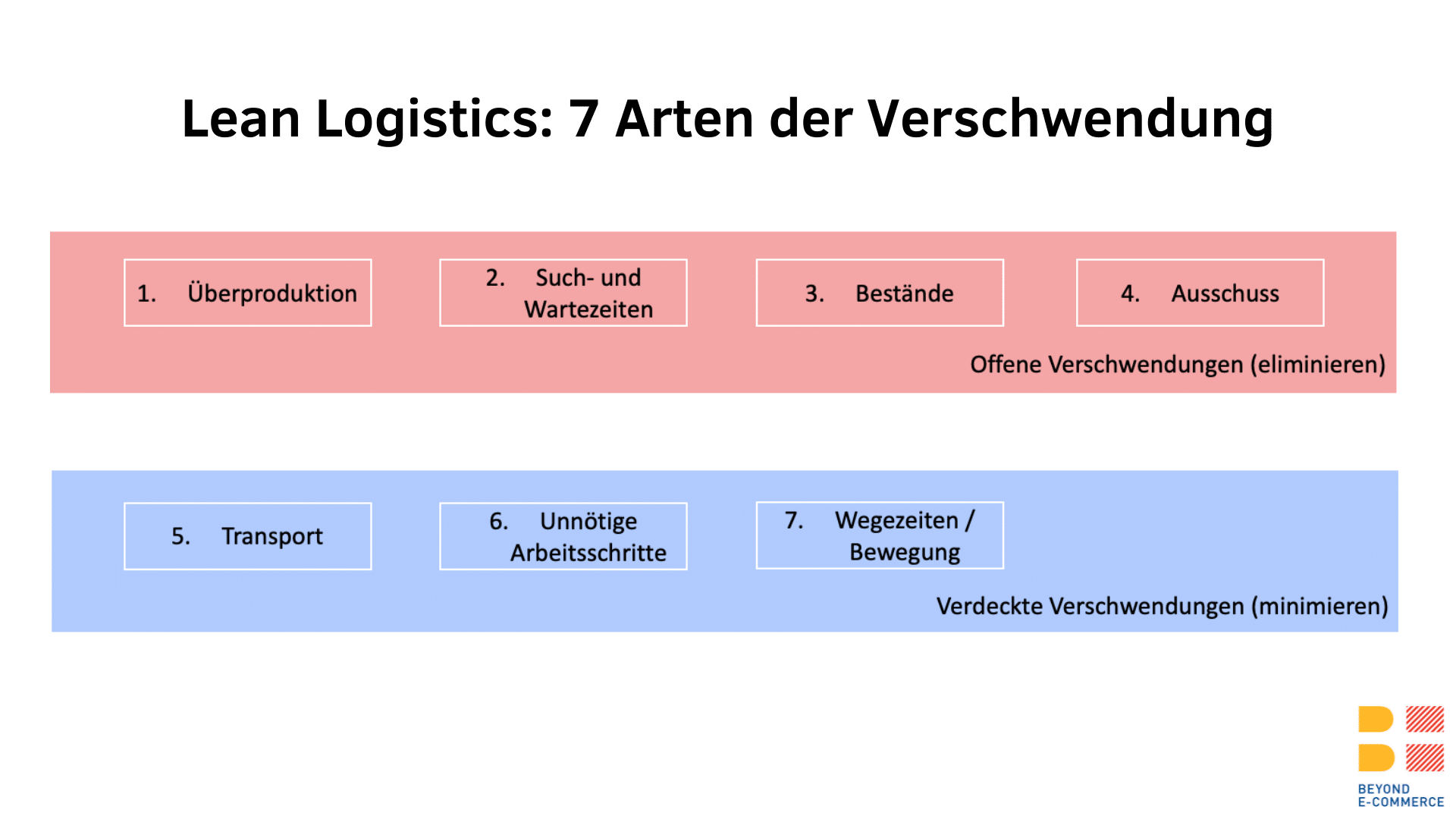

Geringere Kosten: Vermeidung von Verschwendung

Operational Excellence hilft, unnötige Schritte im Geschäftsprozess zu eliminieren, die die Gesamtproduktivität beeinträchtigen. Dazu gehört auch die Identifizierung und Beseitigung von Verschwendung. So können Organisationen erfolgreich sein und ihre Ziele nachhaltig erreichen. Und wenn der Kundenservice verbessert wird, können Unternehmen oft Geld sparen, indem sie die Zahl der Retouren oder Beschwerden reduzieren (KPI: Reduktion der Reklamations- und Stornoquote; Reduktion der Retourenquote)

Das Management konzentriert sich auf Geschäftswachstum, nicht auf das Löschen von Bränden

In einem Betrieb, der Operational Excellence erreicht hat, ist ein Eingreifen des Managements nur noch selten nötig (Organisational Excellence durch Coaching statt Mikromanagement). Die Mitarbeiter, die direkt im Value Stream arbeiten, werden nicht nur in der Lage sein, das Produkt zum Kunden zu bringen, sondern auch Probleme im Fluss zu erkennen, bevor sie auftreten, und sie mit Hilfe vorher festgelegter Lean Methoden selbst zu beheben.

Wie kannst Du in Deinem E-Commerce-Geschäft Operationale Excellence erreichen? (Methoden & Tools)

Es gibt viele Methoden, die eingesetzt werden können, um operative Exzellenz im E-Commerce zu erreichen. Einige dieser Methoden sind Prozessverbesserung, Datenanalyse, Mitarbeiterbefähigung und Kundenorientierung.

Die Prozessverbesserung ist der Eckpfeiler der operativen Exzellenz. Dabei geht es darum, Verschwendung in Geschäftsprozessen zu erkennen und zu beseitigen, um sie effizienter zu machen. Die Datenanalyse kann helfen, Verbesserungsmöglichkeiten und Trends im Kundenverhalten zu erkennen. Die Befähigung der Mitarbeiter/innen ermöglicht ihnen, Prozesse eigenständig zu verbessern. Und die Kundenorientierung stellt sicher, dass alle Prozesse die Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

Der Weg zur operativen Exzellenz beginnt mit der Reduzierung von Verschwendung (und damit von Kosten). Das fängt an, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, und geht über die Lagerlogistik bis hin zur endgültigen Lieferung. Du musst Bereiche finden, in denen Du unnötige Ausgaben reduzieren oder ganz abschaffen kannst. Wenn Du Deine eigenen Produkte herstellst, kannst Du Waste reduzieren, indem Du die Kosten für Rohstoffe senkst, das Produktdesign verfeinerst oder die Produktverpackung überdenkst.

Aber für den Online-Handel ist der größte Liquiditätskiller: Dead Inventory. Dieser Bestand, der sich nur langsam umschlägt, treibt die Lagerhaltungskosten in die Höhe, ohne Dir Geld zu bringen. Außerdem bindet er Kapital, das besser für andere Initiativen genutzt werden könnte.

Um tote Bestände zu vermeiden (und diese Bestandsverschwendung zu reduzieren), musst Du die Nachfrage besser vorhersagen. Auf diese Weise kannst Du Deinen Bestand richtig auffüllen und musst Dir keine Sorgen über zu hohe Bestände machen, weil Du nur das bestellst, was sich auch tatsächlich verkauft (und so mehr Geld auf den Konten Deines Unternehmens bleibt).

Werkzeuge wie Lean Management, Six Sigma und Kanban können ebenfalls hilfreich sein, um betriebliche Spitzenleistungen zu erreichen.

Lean Management ist eine Methode zur Verbesserung der Effizienz durch die Reduzierung von Verschwendung. Der perfekte Startpunkt für eine schnelle Anwendung von Lean Management ist die 5S Methode.

Six Sigma ist eine Methode zur Verbesserung der Qualität durch die Beseitigung von Fehlern.

Und Kanban ist ein System zur Steuerung von Arbeitsabläufen mithilfe von visuellen Karten oder Tafeln.

Wie hat sich operative Exzellenz im Laufe der Jahre verändert und wohin wird sie sich in Zukunft entwickeln?

Vor nicht allzu langer Zeit war der Begriff „Operational Excellence“ ein Synonym für die Fertigung. Schließlich waren es die Arbeiter am Fließband, die dafür verantwortlich waren, dass die Produkte den Qualitätsstandards entsprachen und pünktlich geliefert wurden.

Mit der zunehmenden Vernetzung der Welt hat sich die Definition von Operational Excellence jedoch auf eine Vielzahl von Unternehmen und Branchen ausgeweitet. Heute geht es bei operativer Exzellenz um mehr als nur um die Herstellung; es geht darum, den Kunden an jedem Berührungspunkt ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Operative Exzellenz wird auch in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens sein.

Operational Excellence als Fähigkeit eines Unternehmens, mit Unsicherheit und Veränderungen proaktiv umzugehen

Operative Exzellenz ist jedoch nicht statisch – sie entwickelt sich ständig weiter, da Unternehmen danach streben, neue und bessere Wege im Wettbewerb zu finden.

In der Vergangenheit ging es bei operativer Exzellenz zum Beispiel oft um Standardisierung und Rationalisierung (Kostenreduzierung) – um die Schaffung von wiederholbaren Prozessen, die so schnell und billig wie möglich durchgeführt werden können.

Heute geht es bei betrieblicher Exzellenz aber auch um Flexibilität und Anpassung. In einer globalisierten Wirtschaft erwarten die Kunden zunehmend, dass die Unternehmen ihnen ein individuelles Erlebnis bieten, und das erfordert eine andere Art von betrieblicher Exzellenz.